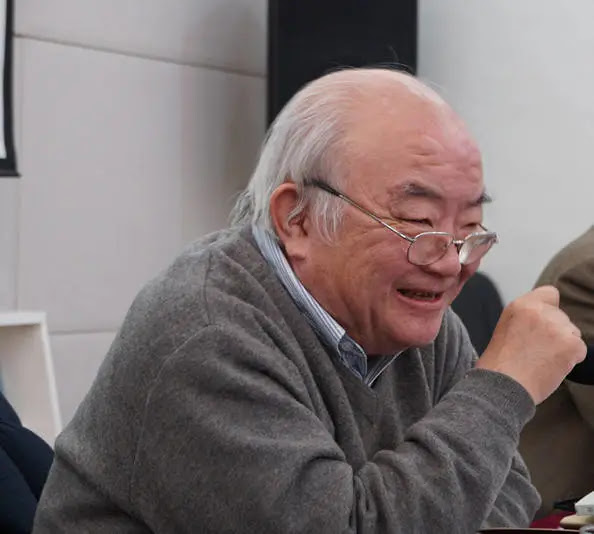

钱理群先生笔耕33年,写作了一千三四百万字。三联书店将陆续出版“钱理群作品精编”系列11册,已刊四种包括《心灵的探寻》、《周作人论》、《世纪心路——现代作家篇》、《精神梦乡——北大与学者篇》。12月12日下午,许多著名学者来到三联韬奋图书馆,就钱先生的研究、写作和社会实践展开了讨论。会议临近尾声,钱理群先生做总结发言,他说,“应该告别了”,他要去过“半隐居的生活”。

今天是2014年12月12日,我想起了2002年6月27日,我在北大上最后一课的情景。上完课以后北大的网上立刻传出了600来个帖子,中心意思是钱老师“一路走好”。

我最认同的是其中的一个帖子,它说钱老师该说的已经说了,愿意听的人也听了,不愿意听的也就不听了,也该退休了。今天的会使我想起了这段话,就是我该写的写了,愿意看的看了,不愿意看的他也不看了,应该告别了——具体来说,是告别学术界,而不是告别学术。

实际上最近这两年,我是有计划、有目的、有步骤地准备收手。我今年做了几件事情,出了几本书,都是收手之作。

一本是《我的家庭回忆录》。家族背景对我非常重要,我的精英意识可能跟家族有关系,如果我不到贵州去,可能就不会有什么平民意识。

第二本书是《中学语文教材中的鲁迅作品解读》。这是我对中小学语文教育的告别之作,我特地把这本书送给了将近100个第一线的中学语文老师,在给每个人的书里都写着这样一句话:“这是我最后的服务。”在我可能做的事情都做完了以后,我把最后的祝福送给仍然坚守在岗位上的老师们。

还有我跟青年的关系——实际上我也准备和青年告别了。我写了两篇在我看来非常重要的文章,一篇是网上正在传的,我对韩国青年发表的一个演讲,介绍我所看到的当代中国青年的新动向。在我看来一部分青年正在寻找自己的道路,正在按照自己的方式成长,而这一点恰好是我们成年人,包括我们知识界忽略的。还有一篇是《青年朋友,你们准备好了吗?》我提了一个问题,未来的四五十年你们将遇到什么问题?我能想到的是三个:人和自然的关系,对人类文明的全面反思,科技发展所带来的我们想象不到的问题——但我只能提出问题,我无法解决。

我发现我已经不理解当代的青年了,对60后、70后我有点理解,80后多少有点理解,对90后我完全不理解,我感觉我们已经到了一个新的时代。网络时代的青年的选择,无论你支持他、批评他、提醒他都是可笑的,年轻人根本不听你的。所以我再也不能扮演教师的角色,我必须结束,因为我已经不懂他们了。最好是沉默地观察他们。我最后要做的一件事是编一套志愿者丛书,献给当下的青年,我跟青年的关系也就此结束了。

我的时代已经结束了。我可能在特定阶段对中国的教育界、思想界、学术界有一定的影响,但是这个影响已经结束了,是退出历史舞台的时候了。

但是我仍然有事情要做,我并不悲观,我现在的任务是如何地完成和完善我自己。我在这里也不妨宣布,我还要写八九本书,其实大部分书我都写了一半了,我原来计划是用四五年时间,八十岁以前写完。很多人劝我放慢一点速度吧,那么未来的十年,我把这几本书写完,我就完成和完善我自己了。

我很清楚,我已经写的和还没写的书,在当下的中国不会有多少读者,我在某种程度上是为未来写作。我要用我的写作告诉未来的读者,在这一段时间里面,还有人有另外一种思考——我可能自作多情了——总而言之,我现在越来越倾向于为自己写作、为未来写作。

最近我在写一本自述,我要写一个《我的精神自传》的姐妹篇,做一个总结。在专业范围内我有六大研究——文学史研究、鲁迅研究、周作人研究、知识分子精神史研究、民间思想史研究、毛泽东和毛泽东时代的研究。专业之外我有五个关系——我与北大、我与贵州、我与青年、我与中小学教育,我对时事政治的观察思考。

我把自己定义为“五四之子”。就我个人的性情、立场和追求来说,应该更倾向鲁迅,但我内心深处也有一些东西接近周作人。鲁迅和毛泽东是我的两个精神导师。

我属于启蒙主义的知识分子。我对启蒙主义的态度是有变化的,(可以说是)既坚持又质疑,但整体而言,我还是属于启蒙主义的范畴中,我的价值和我的局限就在这里。

我跟我的研究对象之间也有巨大的矛盾,我的知识结构和我的研究对象相差太远。不懂外文,古文学得不好,文字写得不漂亮。(对此)我的同代人在八九十年代不同程度地做了弥补,我因为当时已经是40多岁了,就采取了放弃的态度,现在看来我这个放弃有点过头了。我可以向大家坦率地说,我是不大读古文的,也不看任何外国语,外国理论也一看就头疼。

我对五四的理解、对鲁迅和周作人的理解,是从我的自我生命和历史经验出发的,而不是从知识资源出发的。(在研究和写作中)主体的投入是我的优势,也是我的问题。我号称鲁迅、周作人专家,事实上周氏兄弟的很多层面我进不去。知识结构不纯粹是知识问题,也有精神境界的问题。

另外,我其实有很大的野心,就是觉得真正的学者应该有理论创造。而我的理论能力显然不足,想要创造一个对中国的历史和现实有批判力和解释力的理论,我力不从心。

实际上我对自己非常不满意,好像再跳一下就到一个更高的境界,但是跳不上去,这是非常痛苦的,而这个谁也怪不了,我觉得我已经够努力了,这是我的时代的限制,使得我在知识结构和精神境界上存在着重大的根本性的缺陷。

还有我的精神气质,使我不可能成为一个纯粹的精深的学者。熟悉我的朋友都知道,我有很强的浪漫主义和英雄主义的气质,我的思维非常活跃,有很强的想象力,有一种很强烈的创造欲望。因此做研究从好的方面来说是有开创性——我确实开拓了不少领域——但从另一个方面讲,我缺乏一个学者应该有的耐心,来做更深的、更精的研究。我迫不及待地老想开拓一个新领域,开一个丢一个。我的学术可能比较大气,但是精细不足。而且,老是有一种想象,有一种大的东西在诱惑着我,我容易把问题简单化,忽略问题的丰富性和复杂性。

此外,我确实有极强的政治意识和社会责任感,这可能是五四的影响,更是革命的影响。所以我身上有一股野气,可能我是最早对学院派的学术提出反省的人。80年代,我当时的目的就是进入学术体制,虽然有很强的社会关怀,但是我都压抑着自己,当学术界承认我的时候,我就发现了学院体制对我的束缚。我的觉悟是1997年,写了一篇文章叫《我想骂人》,我受不了学院这一套东西,非常怕学院让我远离民众和现实。(后来)参与社会实践当然使我获得一种价值,但另一方面就使我陷入了时代的斗争的漩涡,而且至今没有平息。这样的选择,当然可能获得了一些价值,但另一方面可能对我的学术发展是有影响的。

成了公众人物给我带来了极大的烦恼,极大的不自由。我在不自由的情况下追求自由写作,同时我自己又成为批判的对象。我在学界也是有人欢喜有人骂,这是我要告别的更加内在的一个原因。

总而言之,这次会议对我个人来说带有标志性,标志着我的人生将有新的选择、重大的变化,我从去年开始就在逐渐地酝酿,要过半隐居的生活了,把最后的时间留给自己和家庭,过更平静的也更本色的生活。当然我的本性是不会脱离现实的,幸而现在有网络,我还可以通过网络获取各种信息。

我刚才说我正在写的自述叫《一路走来》,我的一生一路走来收获了两个东西:一是收获了“有缺憾的价值”,我认为我的学术和教学是有价值的,这一点我有自信,但同时这是有缺憾的价值;另一个是收获了“丰富的痛苦”。我还会继续走下去,还会一路走好,最后完成和完善我自己。

完了,谢谢大家!

整理/小艾

(本文根据发言速记稿编辑整理,未经钱理群先生审定)

資料來源自:

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzMwMDMxMw==&mid=204672194&idx=1&sn=b850771818ad313ff14f844abe2a8e95#rd